RETROFLAG Raspberry Pi 4 NESPi 4ケース

- 2020.12.12

- IoT

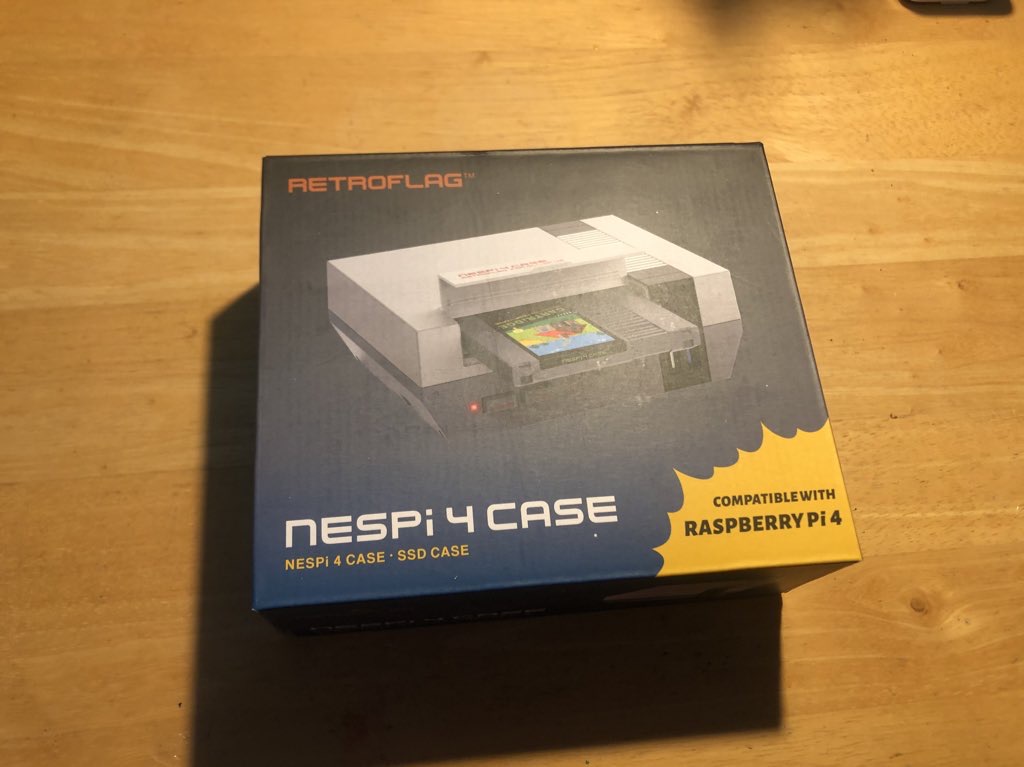

「RETROFLAG Raspberry Pi 4 NESPi 4ケース」をAmazonにて購入しました.

購入金額は5000円程です.

元々はラズパイでマイクラを快適に動かそうとSSDブートさせるためにストレージ拡張ボードなどを調べて回っていたのですが、そんな中思わぬものに巡り合うことができました.

SSDをファミコンのようにカートリッジとして挿すことができるのはロマンに溢れてますね…

ただしSSDブートで起動できるかが商品説明と、レビューでもそこら辺を試されてる海外の方もいましたがはっきりとは分からなかったので人柱の意味も込めて実際に買って試してみることにしました.(SSDブートに関しては別記事にまとめる予定です)

RETROFLAG Raspberry Pi 4 NESPi 4ケース

外箱はこんな感じです.

外観のモチーフは海外のファミコン(NES)なんですが、僕が小学生時代にプレイしていた「どうぶつの森e+」でも同じ外観だったので懐かしさはありますね.

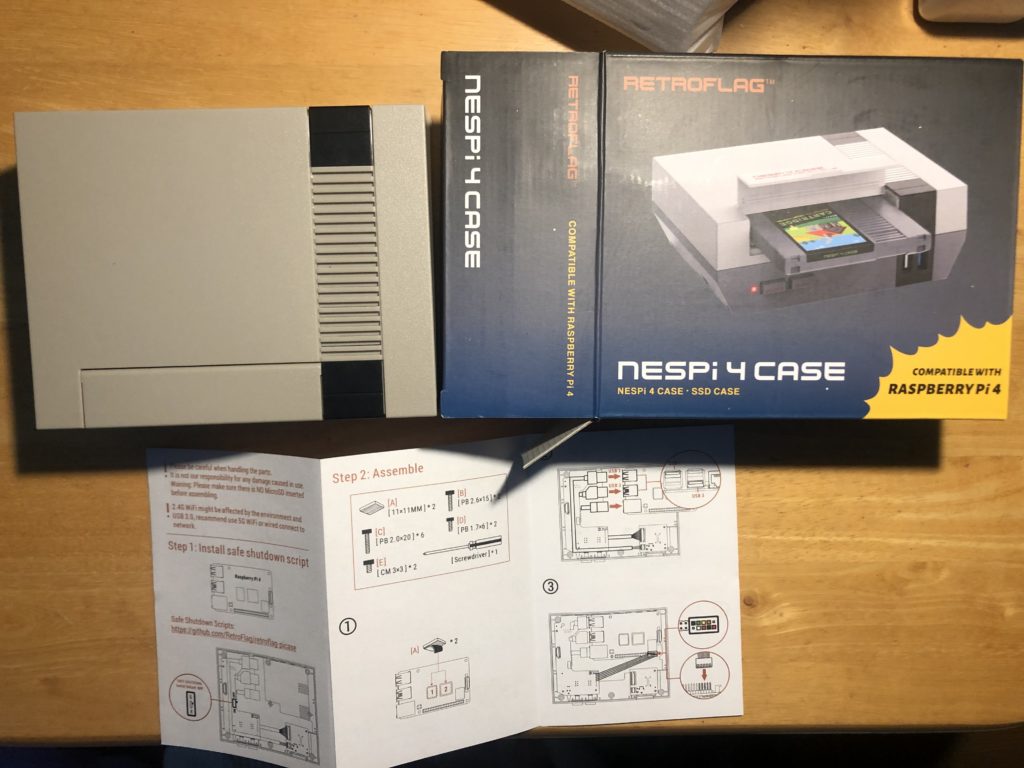

続いて開けます.

フタを開けるとカートリッジが入ってます.

ここに「2.5インチ、厚さ7mmのSSD」を入れることができるようです.

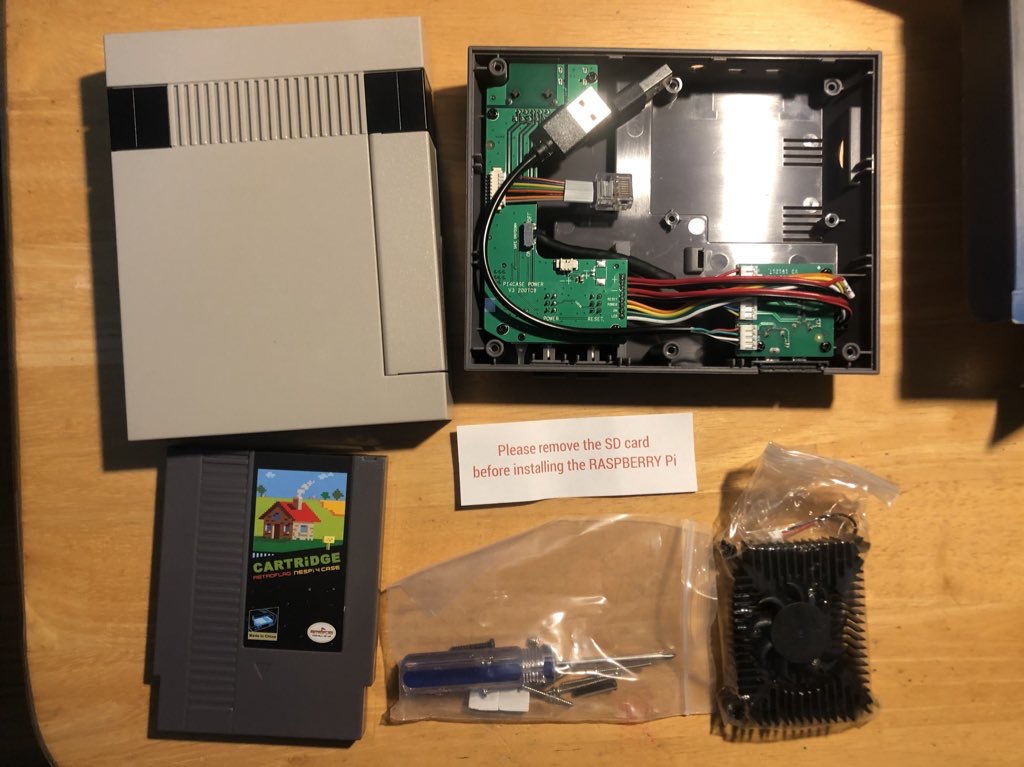

全体としてはこんな感じです.

残りのパーツはケースの中にありました.

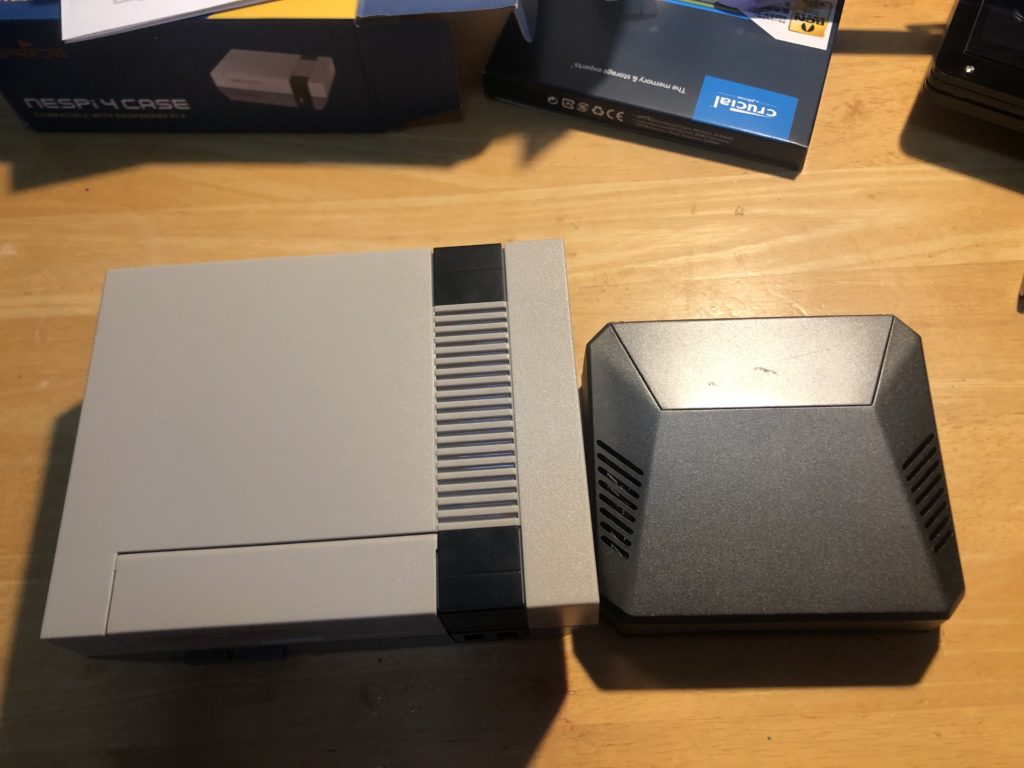

続いて「Raspberry Pi 4B」との大きさ比較.

高さはこのラズパイを2段重ねにしたくらいでしょうか.

ついでに「Argon ONE Raspberry Pi 4」ケースとも比較.

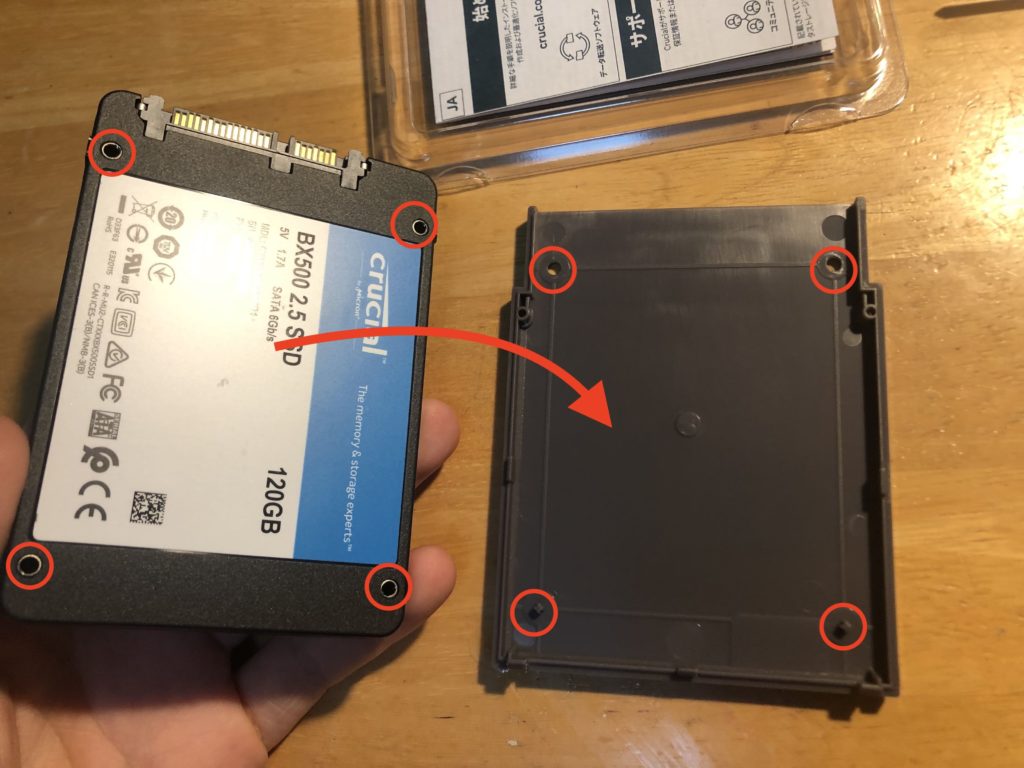

また、今回利用するSSDは「crucial 120GB」のSSDです.

3000円くらいでした.

SDカードはこちらを使います.

組み立て

付属の説明書見ながら進めていきます.

また、以下の様なネジが4種類あることに注意.(説明書通りにアルファベットを振ってるのでBからになってます)

まず初めに「shutdown script」をラズパイにインストールします.

(ちなみに、説明書では最初にインストールするように書かれていましたが組み立て後にインストールしても特に問題なかったです.)

|

1 |

$ wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/RetroFlag/retroflag-picase/master/install.sh" | sudo bash |

インストールの最中、処理が長時間固まる場面がありました.

Enterを押してみると「try again」と出てくるのでそのまま促されてログインパスワードを入力すれば先に進みます.

終わったら再起動します。

一度シャットダウンしたらラズパイ側の操作は終わりです.

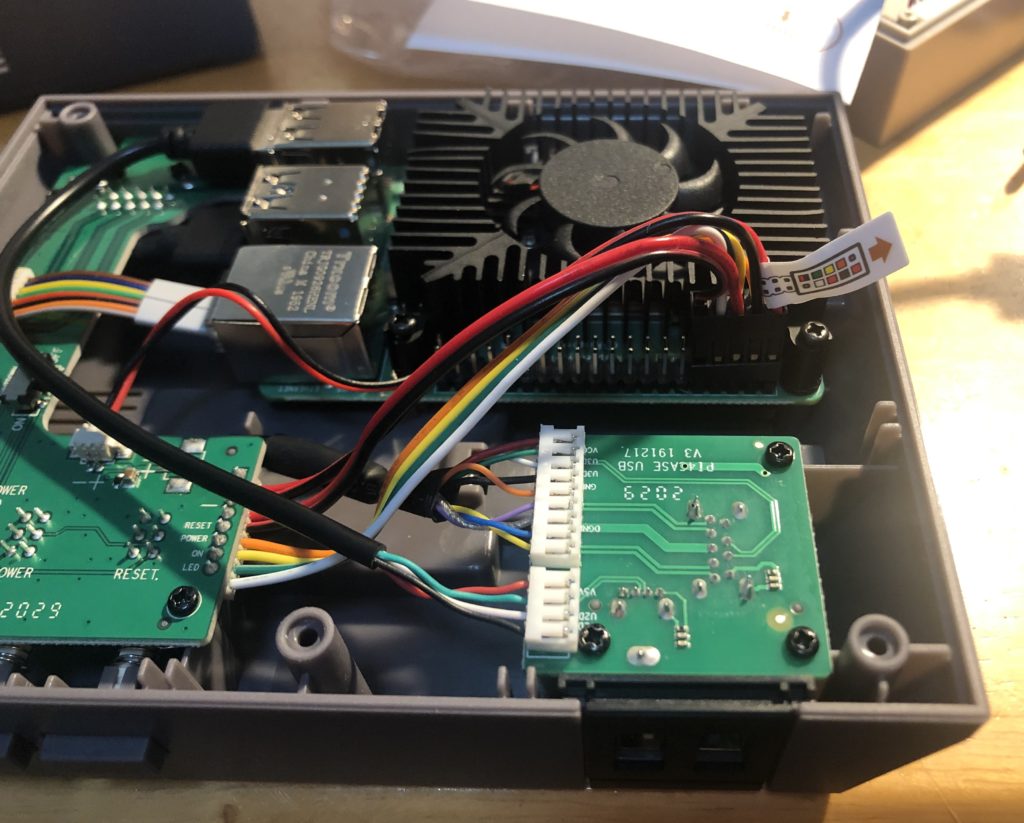

続いてケースを組み立てていきます.

1.「シャットダウンスイッチ」を「オン」にします

2.ヒートパッドをメモリに取り付けます.

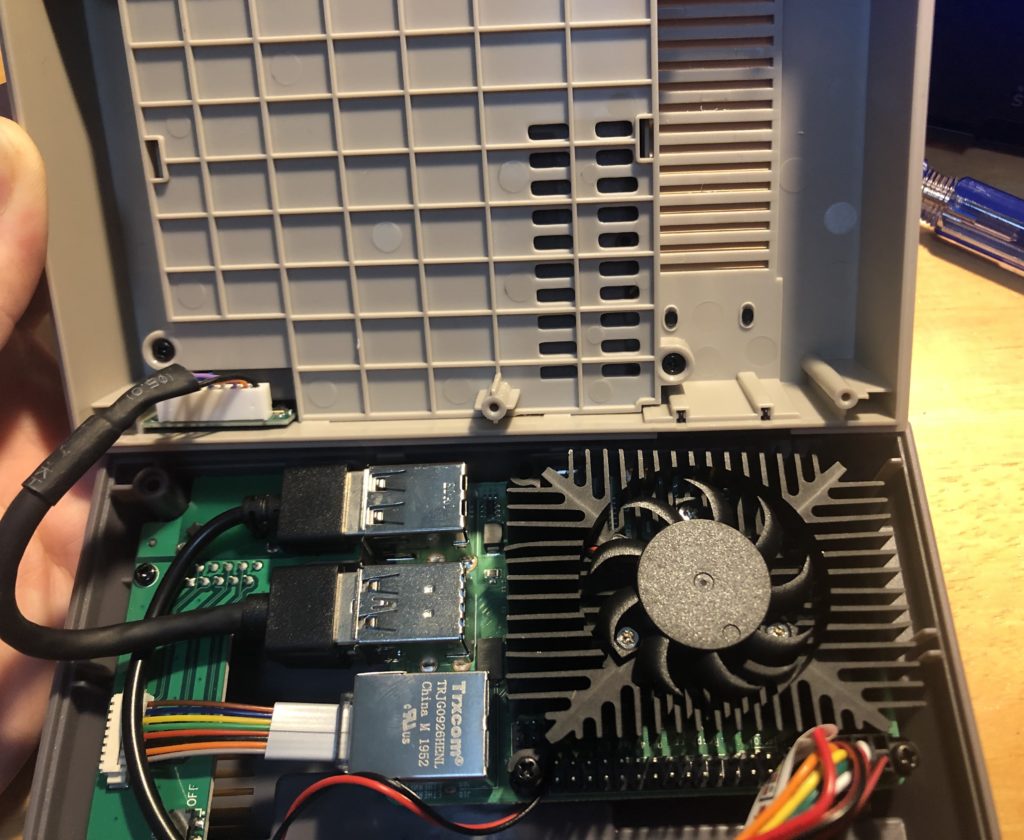

3.ケースにラズパイを取り付けます.(SDカードを必ず抜いておくこと!!)

USBは以下のように接続します.

4.GPIOにコネクタを挿します.(おそらく電源スイッチ)

5.ファンを取り付けます(ネジで締めます)

6.SSDの端子を接続します.

空いてるUSBポートにケーブルを挿します.

説明書ではこの後に蓋を閉めてしまいますが、起動が確認できるまでは閉めないほうが良いです.

9.カートリッジ型のケースにSSDを入れます(ネジで締めます).

8.ケースにカートリッジ(SSD)を差し込みます.

これで一旦外側は完成.

起動確認

「POWER」ボタンを押して起動すればひとまず成功です.

また、SSDブートに関しては以下の項目を参照ください.

SSDブート

汎用的な情報のため別途まとめています.

終わりに

ファミコンにカセットを挿して起動する.という今では懐かしい起動方法をこうやって実現できただけででも買った甲斐がありました.(カセット型SSDケースの単体も販売して欲しいです)

せっかくならレトロゲー用の端末としてコントローラーも用意してファミコンミニ(のようなもの)にしてみたいです.

-

前の記事

Raspberry PiをSSDブートさせる 2020.12.12

-

次の記事

Rover C ProをRaspberryPiとObnizで動かしてみる(その1) 2021.05.05